こんにちは!

国東夢道塾、秋吉です。

1日行って、1日休み、明日は

秋分の日です。

さて、前回ブログで「彼岸」の話をしました。

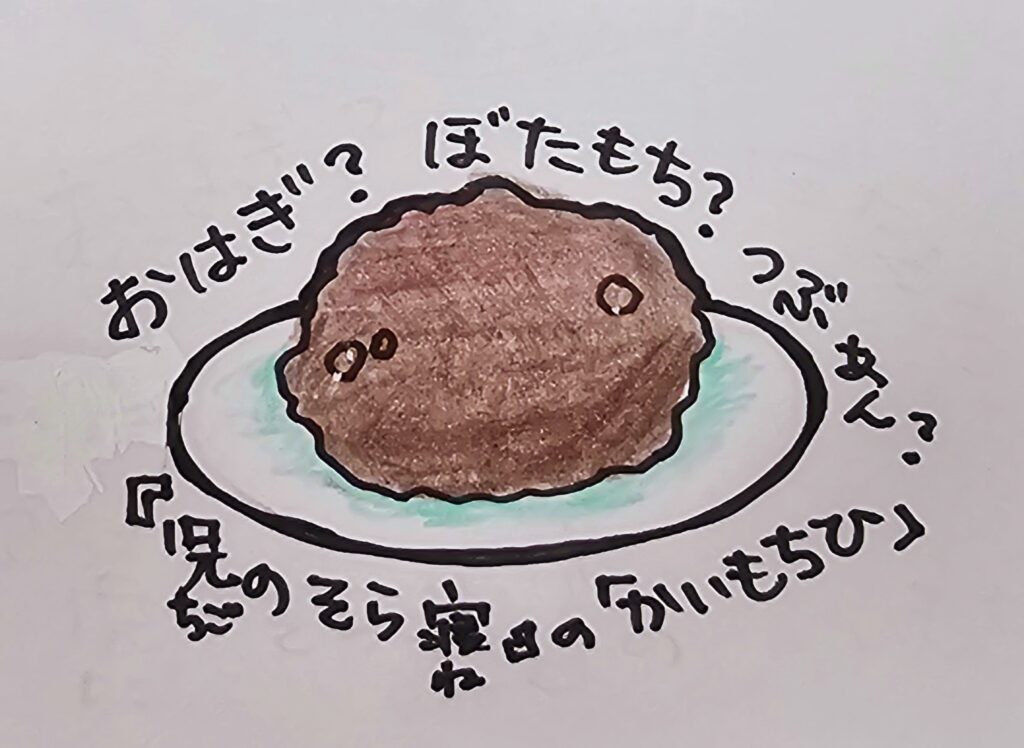

今回は予告の通り、お彼岸にお供えするアレ

そう、コレのお話です。

つぶつぶの残った餅のようなものを餡子で包んであるアレです。

さて、皆さんはこれを何と呼んでいますか?

独自に数人の大人を対象にアンケートを行いました。

圧倒的に多かったのが

「おはぎ」

次に「ぼたもち」

まぁ、これは予想通りです。

さて、秋吉はここでニヤニヤしながら質問をします😁

じゃあ「ぼたもち」は?

じゃあ「おはぎ」は?

別物なの?

どう違うの?

この問いに関して大人たちの答えは

「こし餡か、粒餡か」

「中身が、つぶつぶか、つぶつぶじゃないか」

「さぁ?」

「知らん!」

このパターンに分かれました。

答えは…

の、前に、この食べ物、

古文の「稚児のそら寝」に登場した

『かいもちひ』

のことだとされています。

つまり、僧侶がよく食べていたということですね。

餡子の原料、小豆は「豆」

「魔」を「滅」するで「まめ」

として魔除けの食材とされています。

ある年齢のとある時期になると陥りやすい

アレな病みたいでカッコイイですね!✨

節分の豆まきで悪鬼に豆を投げるのはそのためです。

さらに、日本人は

「大豆」より小さいこの豆を「あずき」と呼んでいました。

『じゃあ、「小さい豆」と書いて「あずき」と読むことにしようぜ』💡

こんな無理矢理こじつけ漢字の訓読みを「熟字訓」といいましたが

覚えていますか?

そして、米は古来より「五穀豊穣」の象徴として神仏へのお供えの代表。

この食べ物はそんな素晴らしいもののようです。

さて、話を戻します。

ぶっちゃけ、答えは

諸説あります。

地域によってきな粉をまぶしたものもありますね。

が、通説はこちら

「萩(はぎ)」の花が咲くころのお彼岸は「おはぎ」➤秋

「牡丹(ぼたん)」の花が咲くころのお彼岸は「ぼたもち」➤春

季節によって違います。

実際、「ぼたもち」と入力すると「牡丹餅」と変換されます。

雪のつぶが大きくなったものを「ぼた雪」とも言いますね。

雪にも、百花の王と呼ばれる、春の牡丹の花弁の姿を思う、

昔の人の感受性には驚かされます。

材料の小豆に関しても、

秋の小豆はとれたてで皮まで柔らかいので、そのまま粒餡に

春の小豆は皮が固いので取り除いて、こし餡に

という傾向がある、ところも、あるかもね?

くらい曖昧です。

昨今のスーパーでも売られていますが

春のお彼岸の時に堂々と

「おはぎ」

と書かれてあったりします🙄

さて、中身のお米のつぶつぶですが、

秋のほうが新米で柔らかいから、つぶつぶが少なめでしょうか?

このつぶつぶも「わざわざ餅つきをしないでできる簡単な餅」という扱いのようです。

大がかりな準備も、エイサホイサと掛け声もいらないので静かに作ることができます。

このことから

夏は

餅なのにいつついたかわからない

→夜の闇でいつついた(着いた)かわからない

→「夜船」

冬は

餅つきを知らない

→つき(月)を知らない

→月が見えない

→「北窓」

と、呼んだりもするそうです。

また、つぶつぶ具合をたいへん物騒な言葉で表すこともあるため、

こんな昔話もあります。

ある夜、旅の坊様が夜に山奥の老夫婦の家に泊めてもらうことになった。

老夫婦はたいそうもてなしてくれ、坊様はほっと一安心して隣の部屋で休んでいた。

夜もすっかりふけたころ、

ふと、ぼそぼそと老夫婦の話す声が聞こえてきた。

「婆さんや、半ゴ〇シにしようか、皆ゴ〇シにしようか」

「爺さんや、せっかくの坊様だ、半ゴ〇シでは失礼ですよ」

「そうだなぁ、やっぱり皆ゴ〇シにするとしよう」

これを聞いた坊様は慌てて荷物をまとめて、

老夫婦に見つからないように逃げ出したそうな。

それに気づいた老夫婦

「あれ、婆さんや、坊様はもう出立なさったかね」

「なんと、おもてなしに皆ゴ〇シのぼたもちを食べてもらおうと思ったんですがねぇ」

「もしかして、わしらの話をお聞きなさって遠慮なさったのかもしれん」

「なんと慎み深いこと、ありがたや、ありがたや」

「さすが坊様だ、ありがたや、ありがたや」

やはり、餅に近い状態のほうが良いとされていたようです。

つぶつぶが多いと「半ゴ〇シ」

つぶつぶがないほどになったのを「皆ゴ〇シ」

夜の山奥の一軒家には怪異がつきものですね。

日本の情緒を感じます。

さて、お彼岸の間に、ぜひドヤ顔で大人の方達に

「おはぎ」と「ぼたもち」の違いを聞いてみましょう!😁